革命初兴——资产阶级革命运动的兴起

既然和平的改良之路已无法走通,救国就只有依靠革命;既然君主立宪已经失败,索性就竖起民主共和的大旗。“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”——1894年,第一个资产阶级革命团体兴中会的诞生,奏响了中国资产阶级民主革命的序曲。

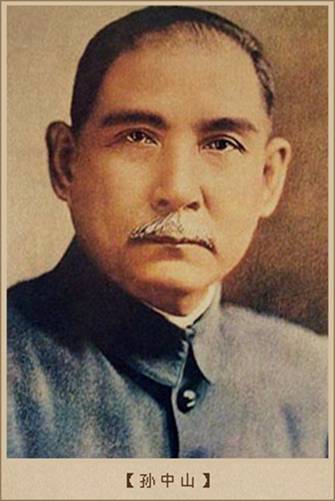

指导这一历史进程的革命领袖,就是伟大的民主革命先行者孙中山。

孙中山,名文,字逸仙,出生在广东香山县翠亨村的一个贫苦农民家庭中。因流亡日本期间曾化名中山樵,故号中山。他自幼参加农业劳动,对中国农民的苦难遭遇有着切身的感受,并抱有真挚的同情。后来,在哥哥、华侨资本家孙眉的资助下,孙中山先后赴檀香山、广州、香港求学。1892年从香港西医书院毕业后,开始在澳门、广州行医。

受过系统的资本主义教育的孙中山,更加感到封建专制制度的落后与腐朽。他以洪秀全第二自许,常与三、两好友纵论时事。1894年春,他北上天津上书李鸿章,希望统治阶级能够仿行西法,进行改良。结果遭到冷遇。甲午战争爆发后,中国军队的残败和清廷的妥协投降,更使孙中山进一步认清了清廷的反动实质。从此,他放弃了改良的幻想,义无返顾地走上了反清革命的道路。

1894年11月,孙中山在檀香山召集华侨20多人,成立了近代史上第一个资产阶级革命团体兴中会。在其所拟的兴中会章程中,他痛陈了中国所面临的严重的民族危机,并在会员的秘密誓词中明确提出:“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”,第一次向国人提出了推翻封建统治建立资产阶级共和国的政治理想。

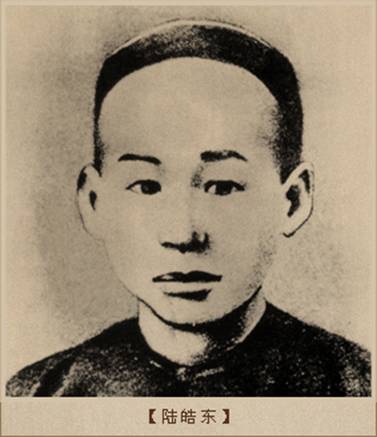

兴中会成立后,孙中山立即着手策划武装起义。1895年2月,孙中山在香港成立兴中会总部,并预计在10月26日重阳节时发动起义,一举夺取省城广州。但是起义前夕消息走露,起义机关被破获。陆皓东等英勇牺牲。

就义之前,陆皓东慷慨陈词:“我可杀,而继我而起者不可尽杀”。孙中山誉其为是“中国有史以来为共和革命而牺牲之第一人”。

遭到通缉的孙中山被迫流亡海外。他经日本转赴欧美各国宣传革命并考察西方社会。清廷则电令各驻外使节要相机缉拿孙中山。

1896年10月11日,抵达伦敦的孙中山被清朝驻英使馆人员绑架,囚禁在馆内,并已定好轮船,准备将其解送回国。

后来,孙中山在使馆仆人的帮助下,设法把求救信传到了英国友人康德黎手中。在友人的大力营救下,才得以脱险。

1900年,义和团运动高涨,清廷内部一片混乱。孙中山决定抓住时机再度举事。10月,革命党率众在广东惠州起义,并很快发展到两万多人。但由于台湾日本殖民当局改变了政策,禁止军火出口,破坏了孙中山自海上接济起义的计划,致使起义军弹尽援绝,不得不自行解散。

惠州起义虽然失败了,却在社会上引起了很大的震动,并得到了人们前所未有的同情和支持。

当初发动广州起义时,人们的“诅咒漫骂之声不绝于耳”,而此次失败之后,人们则多为其扼腕叹息。这也使革命者受到了极大的鼓舞。孙中山由此断言:

“有志之士,多起救国之思,而革命风潮自此萌矣。”

随着革命的兴起,20世纪初年,在国内外出现了宣传民主革命的热潮。

近百种革命的报刊和书籍纷纷出版,使革命思想广为传播,对于唤醒民众,推动革命的发展,起到了很大的作用。

流亡海外,仍以保皇立宪为宗旨的康有为、梁启超等保皇党人对此十分恐惧。1902年,康有为发表《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》,坚持保皇立宪,攻击革命。梁启超则打着“名为保皇,实则革命”的旗号,四处游说,以争取同情者。他们的做法在海外产生了恶劣的影响。

为了揭穿保皇派的真面目,孙中山于1903年和1904年先后发表了《敬告同乡书》和《驳保皇报》两篇重要文章,指出革命与保皇“决分两途,如黑白之不能混淆,如东西之不能易位”,划清了革命与保皇的界限。

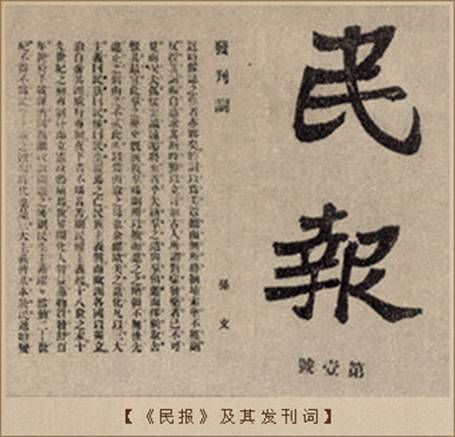

1905年-1907年,孙中山又领导革命党以《民报》为阵地,与康有为、梁启超的保皇派展开论战。进一步壮大了革命的声势,重挫了保皇派的气焰。

1907年8月,保皇派的主要阵地《新民丛报》被迫停刊。

在传播民主革命思想过程中,涌现出一批杰出的资产阶级革命宣传家,章炳麟、邹容、陈天华就是其中的代表人物。

章炳麟,字枚叔,号太炎,浙江余杭人。1903年6月,他在上海《苏报》上发表《驳康有为论革命书》,驳斥了康有为反对革命的种种谬说,并把保皇派奉为圣明天子的光绪斥责为优柔寡断、“未辨菽麦”的“小丑”,公开蔑视神圣不可侵犯的皇权,在社会上引起了强烈的反响。

邹容,字蔚丹,四川巴县人,出身于富商家庭。曾留学日本,积极参加革命活动。1903年回到上海,发表着名的《革命军》一书。在书中,邹容尖锐地抨击清王朝的残暴统治,提出了建立独立民主的“中华共和国”的主张。他充满激情地呼唤着革命高潮的到来:

“革命!革命!得之则生,不得则死。毋退步,毋中立,毋徘徊,此其时也,此其时也。”--畅销海内外、发行上百万的《革命军》一书,宛如一首激昂的乐曲,在神州的上空回荡。为了宣传革命,邹容将心血耗尽,最终以21岁的生命,为革命的战歌打上了最后一个强音。

1903年6月,清廷勾结上海公共租界工部局,逮捕了章炳麟,查封了介绍《革命军》的《苏报》。邹容为了救护同志,主动投案。

在租界当局的会审法庭上,章、邹二人慷慨陈词,继续宣传革命。结果分别被判三年、二年徒刑,邹容后来在狱中被虐待致死。这就是在清末震惊中外的“苏报案”。

陈天华,字星台,湖南新化人。1903年赴日留学,随即投入爱国革命活动之中。他先后写成《警世钟》、《猛回头》两书,痛陈中国所面临的即将被瓜分的危急形势,号召人们勇敢地起来反抗侵略,并推翻已成为“洋人朝廷”的清王朝。其书语言通俗流畅,极具感染力,在社会上产生了很大的影响。

随着革命思想的广泛传播及各地群众性爱国运动的推动,在国内出现了许多资产阶级的革命团体。

1904年2月15日,黄兴、宋教仁、陈天华等在长沙正式成立华兴会,推黄兴为会长。他们积极联络会党,商定于当年11月16日即西太后70岁生日那天,趁全省高官集体祝寿之际发动起义,占领长沙。不料事机泄漏,清军开始长沙大肆搜捕。黄兴等被迫逃往上海,转赴日本。

1904年7月,湖北革命党人张难先、曹亚伯等在武昌成立了革命团体科学补习所,吕大森为所长。他们以研究科学为掩护,暗中进行革命排满活动。以对湖北新军的宣传和组织为工作重点,并以华兴会联络,准备响应他们在长沙的起义。华兴会事败后,受到牵连的科学补习所也被迫停止了活动。

后来,刘静庵等利用合法的教会阅览室--日知会,继续进行革命的宣传、组织活动,并于1906年2月,重新成立了革命团体日知会。

1904年冬,江浙地区最重要的革命团体光复会在上海成立,蔡元培为会长,陶成章、徐锡麟、秋瑾等相继入会,并成为骨干。尚在狱中的章炳麟也参与了该会的组建工作。光复会的誓词是“光复汉族,还我山河,以身许国,功成身退”,带有较浓厚的民族主义色彩。

此外,在福建、安徽、江西、贵州、云南、广东、陕西等地,也都先后成立了一批革命小团体。建立一个统一的全国性的革命政党的条件已逐渐成熟。这一任务又历史性地落到了孙中山的身上。

1905年7月,孙中山自欧洲到达日本,随即与黄兴、宋教仁、陈天华等共商建立统一革命政党的事宜。

7月30日,来自各省的70多位革命志士齐聚东京,讨论革命组织的建设问题。会议决定创立中国同盟会,并以孙中山所定的“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的16字纲领为其宗旨。

8月20日,中国同盟会在东京正式召开成立大会,有百余人到会。大会通过了《中国同盟会总章》,推举孙中山为总理。设总部于东京,按三权分立的原则,在总部之下设执行、评议、司法三部。总理外出时,由黄兴代理总部工作。同时规定,在国内按地区设东、西、南、北、中五个支部;在南洋、欧洲、美洲、檀香山设四个海外支部。支部以下按国别、地区设立分会。

11月,同盟会的机关刊物《民报》创刊。在《民报·发刊词》中,孙中山第一次将其所拟定的16字纲领概括为民族、民权、民生三大主义,即三民主义。

同盟会的成立,实现了资产阶级革命派的大联合,反清革命的斗争由此进入了一个新的阶段。正如孙中山先生所言:

“从此革命风潮一日千丈,其进步之速,有出人意表者矣!”